|

Старинные летописи и хроники сообщают нам, что изредка

на небе внезапно появлялись звезды исключительно большой

яркости. Они быстро увеличивали яркость, а затем медленно,

в течение нескольких месяцев угасали и переставали быть

видимыми. Вблизи максимума блеска эти звезды были видны даже

днем. Наиболее яркими были вспышки в 1006 и 1054 годах,

сведения о которых содержатся в китайских и японских трактатах.

В 1572 году такая звезда вспыхнула в созвездии Кассиопеи

и наблюдалась выдающимся астрономом Тихо Браге, а в 1604 году

подобную вспышку в созвездии Змееносца наблюдал Иоганн Кеплер.

С тех пор, за четыре столетия "телескопической" эры в астрономии

подобных вспышек не наблюдалось. Однако с развитием наблюдательной

астрономии исследователи стали обнаруживать довольно большое

количество похожих вспышек, правда, не достигавших очень большой

яркости. Эти звезды, внезапно появляющиеся и вскоре как бы

бесследно исчезающие, стали называть "Новыми". Казалось, что

и звезды 1006 и 1054 годов, звезды Тихо и Кеплера были такими же

вспышками, только очень близкими и из-за этого более яркими.

Но оказалось, что это не так. В 1885 году астроном Хартвиг

на обсерватории в Тарту заметил появление новой звезды в

хорошо известной туманности Андромеды. Эта звезда достигла

6-й видимой звездной величины, то есть мощность ее

излучения была лишь в 4 раза меньше, чем от всей туманности.

Тогда это не удивило астрономов: ведь природа туманности

Андромеды была неизвестна, предполагалось, что это всего лишь

довольно близкое к Солнцу облако пыли и газа. Только в 20-х

годах ХХ века окончательно стало ясно, что туманность Андромеды

и другие спиральные туманности - огромные звездные системы,

состоящие из сотен миллиардов звезд и удаленные от нас на

миллионы световых лет. В туманности Андромеды были обнаружены

и вспышки обычных Новых звезд, видимых как объекты 17-18 звездной

величины. Стало ясно, что звезда 1885 года превосходила

Новые звезды по мощности излучения в десятки тысяч раз, на короткое

время ее блеск был почти равен блеску огромной звездной системы!

Очевидно, природа этих вспышек должна быть различной. Позднее

эти наиболее мощные вспышки получили название "Сверхновые звезды",

в котором приставка "сверх" означала их большую мощность излучения,

а не большую "новизну".

На фотографиях далеких галактик вспышки сверхновых стали

замечать довольно часто, но эти открытия были случайными

и не могли дать сведений, необходимых для объяснения причины и

механизма этих грандиозных вспышек. Однако в 1936 году астрономы

Бааде и Цвикки, работавшие на Паломарской обсерватории в США, начали

планомерный систематический поиск сверхновых. В их распоряжении был

телескоп системы Шмидта, позволяющий фотографировать области

в несколько десятков квадратных градусов и дающий очень четкие

изображения даже слабых звезд и галактик. Сравнивая фотографии,

одной области неба, полученные через несколько недель, можно

было легко заметить появление новых звезд в галактиках, хорошо

различимых на снимках. Для фотографирования выбирались области

неба, наиболее богатые близкими галактиками, где их число на

одном снимке могло достигать нескольких десятков и вероятность

обнаружить сверхновые была наибольшей.

|

|

Сверхновая SN 1999gi (отмечена) в яркой спиральной галактике

NGC 3184

|

В 1937 году Бааде и Цвикки удалось открыть

6 сверхновых. Среди них были довольно яркие звезды 1937С и 1937D

(астрономы решили обозначать сверхновые, добавляя к году открытия

буквы, показывающие очередность открытия в текущем году), достигшие

в максимуме соответственно 8 и 12 звездной величин. Для них были

получены кривые блеска - зависимость изменения блеска со временем -

и большое количество спектрограмм - фотографий спектров звезды,

показывающих зависимость интенсивности излучения от длины волны.

Этот материал на несколько десятилетий стал

основным для всех исследователей, пытавшихся разгадать причины

вспышек сверхновых.

К сожалению, вторая мировая война прервала так успешно начавшуюся

программу наблюдений. Систематический поиск сверхновых на Паломарской

обсерватории был возобновлен только в 1958 году, но уже с более

крупным телескопом системы Шмидта, позволявшим фотографировать

звезды до 22-23 величин. С 1960 года к этой работе присоединился

ряд других обсерваторий в разных странах мира, где имелись

подходящие телескопы. В СССР такая работа велась на Крымской станции

ГАИШ, где установлен телескоп-астрограф с диаметром объектива 40 см

и очень большим полем зрения - почти 100 квадратных градусов, и

в Абастуманской астрофизической обсерватории в Грузии - на телескопе

Шмидта с входным отверстием 36 см. И в Крыму, и в Абастумани было

сделано немало открытий сверхновых. Из других обсерваторий

наибольшее число открытий приходилось на обсерваторию Асиаго в Италии,

где работали два телескопа системы Шмидта. Но все же Паломарская

обсерватория оставалась лидером и по числу открытий, и по предельной

звездной величине доступных для обнаружения звезд. Общими усилиями

в 60-х и 70-х годах открывали до 20 сверхновых за год, и их число

стало быстро расти. Сразу после открытия начинались фотометрические

и спектроскопические наблюдения на крупных телескопах.

В 1974 году умер Ф.Цвикки, и вскоре поиск сверхновых на Паломарской

обсерватории был прекращен. Число открываемых сверхновых уменьшилось,

однако с начала 80-х годов снова начало расти. Были начаты новые

программы поиска на южном небе - в обсерватории Серро эль Робле в Чили,

к тому же открывать сверхновые стали любители астрономии. Оказалось,

что с помощью небольших любительских телескопов с объективами 20-30 см

можно довольно успешно искать вспышки ярких сверхновых, систематически

наблюдая визуально определенный набор галактик. Наибольшего успеха добился

священник из Австралии Роберт Эванс, которому удавалось с начала 80-х

годов открывать до 6 сверхновых в год. Неудивительно, что

астрономы-профессионалы шутили о его "прямой связи с небесами".

В 1987 году была открыта ярчайшая сверхновая XX века - SN 1987A

в галактике Большое Магелланово Облако, являющейся "спутником"

нашей Галактики и удаленной от нас всего на 55 килопарсек.

В течение некоторого времени эта сверхновая была видна даже

невооруженным глазом, достигнув в максимуме блеска около 4 звездной

величины. Однако наблюдать ее можно было только в южном полушарии.

Для этой сверхновой были получены уникальные по точности и

продолжительности ряды фотометрических и спектральных

наблюдений, и сейчас астрономы продолжают следить, как развивается

процесс превращения сверхновой в расширяющуюся газовую туманность.

В середине 80-х годов стало ясно, что эпоха фотографии в астрономии

заканчивается. Стремительно совершенствовавшиеся ПЗС-приемники

во много раз превосходили фотографическую эмульсию по чувствительности

и регистрируемому диапазону длин волн, практически не уступая ей по

разрешению. Изображение, полученное ПЗС-камерой, можно было сразу

видеть на экране компьютера и сравнивать с полученными ранее, а для

фотографии процесс проявления, сушки и сравнения занимал в лучшем

случае сутки. Единственное оставшееся преимущество фотопластинок -

возможность фотографирования больших областей неба - также оказалось

для поиска сверхновых несущественным: телескоп с ПЗС-камерой мог

получить по отдельности изображения всех галактик, попадающих на

фотопластинку, за время сравнимое с фотографической экспозицией.

Появились проекты полностью автоматизированных программ поиска

сверхновых, в которых телескоп по заранее введенной программе

наводится на выбранные галактики, а полученные изображения сравниваются

компьютером с полученными ранее. Только если обнаружен новый объект,

компьютер подает сигнал астроному, который и выясняет, действительно ли

зафиксирована вспышка сверхновой. В 90-х годах такая система, использующая

80-см телескоп-рефлектор, начала работать в Ликской обсерватории (США).

Доступность простых ПЗС-камер для любителей

астрономии привела к тому, что от визуальных наблюдений они переходят

к ПЗС-наблюдениям, и тогда для телескопов с объективами 20-30 см

становятся доступными звезды до 18 и даже 19 величины.

Внедрение автоматизированного поиска и рост числа любителей астрономии,

занимающихся поиском сверхновых с помощью ПЗС-камер, привел к лавинообразному

росту числа открытий: в настоящее время открывется более 100 сверхновых

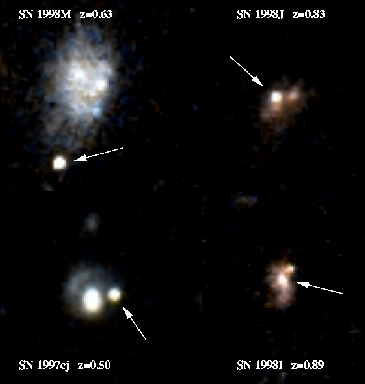

в год, а общее количество открытий превысило 1500. В последние годы

был начат также поиск очень далеких и слабых сверхновых на крупнейших

телескопах с диаметром зеркала 3-4 метра. Оказалось, что

исследования сверхновых,

достигающих в максимуме блеска 23-24 величины, могут дать ответы на

многие вопросы о строении и судьбе всей Вселенной. За одну ночь наблюдений

на таких телескопах, оснащенных самыми совершенными ПЗС-камерами,

можно открыть более 10 далеких сверхновых! Несколько изображениий

таких сверхновых показаны на приведенном ниже рисунке.

Почти для всех сверхновых, открываемые в настоящее время, удается

получить хотя бы один спектр, и для многих известны кривые блеска

(в этом также велика заслуга любителей астрономии). Так что объем

доступного для анализа наблюдательного материала очень велик, и казалось

бы, все вопросы о природе этих грандиозных явлений должны быть решены.

К сожалению, пока это не так. Рассмотрим подробнее основные вопросы,

встающие перед исследователями сверхновых, и наиболее вероятные на

сегодняшний день ответы на них.

Прежде чем делать какие-то выводы о физической природе явления,

необходимо иметь полное представление о его наблюдаемых проявлениях,

которые должны быть должным образом классифицированы. Естественно,

самый первый вопрос, вставший перед исследователями сверхновых, был -

одинаковы ли они, а если нет, то насколько отличаются и поддаются

ли классификации. Уже первые сверхновые, открытые Бааде и Цвикки,

показали существенные различия в кривых блеска и спектрах. В 1941 году

Р.Минковский предложил разделить сверхновые на два основных типа

по характеру спектров. К I типу он отнес сверхновые, спектры которых

были совершенно не похожи на спектры всех известных в то время объектов.

Линии наиболее распространенного во Вселенной элемента - водорода -

совершенно отсутствовали, весь спектр состоял из широких максимумов

и минимумов, не поддававшихся отождествлению, ультрафиолетовая часть

спектра была очень слабой. Ко II типу были отнесены сверхновые,

спектры которых показали некоторое сходство с "обычными" Новыми звездами

присутствием очень интенсивных эмиссионных линий водорода, ультрафиолетовая

часть спектра у них яркая.

|

|

Спектр типичной сверхновой Ia SN 1995al вблизи максимума блеска.

По оси ординат отложена интенсивность излучения. Самая сильная

линия поглощения на длине волны около 6000 ангстрем принадлежит

однократно ионизованному кремнию.

|

Спектры сверхновых I типа оставались загадочными в течение трех

десятилетий. Только после того, как Ю.П.Псковский показал, что полосы в

спектрах - это не что иное, как участки непрерывного спектра между

широкими и довольно глубокими линиями поглощения, отождествление

спектров сверхновых I типа сдвинулось с мертвой точки.

Был отождествлен ряд линий поглощения, прежде всего наиболее

интенсивные линии однократно ионизованных кальция и кремния.

Длины волн этих линий сдвинуты в фиолетовую сторону спектра

из-за эффекта Доплера в расширяющейся со скоростью 10-15

тыс. км в секунду оболочке. Отождествить все линии в спектрах

сверхновых I типа чрезвычайно трудно, так как они сильно

расширены и накладываются друг на друга; кроме упомянутых

кальция и кремния удалось отождествить линии магния и железа.

Анализ спектров сверхновых позволил сделать важные выводы:

в оболочках, выброшенных при вспышке сверхновых I типа, почти

нет водорода; в то время как состав оболочек сверхновых II типа

почти такой же, как у солнечной атмосферы. Скорости расширения оболочек -

от 5 до 15-20 тыс. км/c, температура фотосферы около максимума -

10-20 тыс. градусов. Температура быстро падает и через 1-2 месяца

достигает значения 5-6 тыс. градусов.

|

|

Спектр типичной сверхновой II c "плато" SN 1999em. Наиболее

сильные линии принадлежат водороду и имеют характерный профиль

"типа P Cyg": эмиссионный компонент и смещенная в голубую

сторону линия поглощения.

|

Различались у сверхновых и кривые блеска:

для I типа все они были очень похожими, имеют характерную форму

с очень быстрым ростом блеска к максимуму, который длится не

более 2-3 суток, быстрым падением блеска на 3 звездные величины за

25-40 суток и

последующим медленным ослаблением, практически линейным в шкале

звездных величин, что соответствует экспоненциальному

ослаблению светимости.

|

|

Кривые блеска типичной сверхновой Ia 1994D в полосах B,V,R,I

|

Кривые блеска сверхновых II типа оказались гораздо более

разнообразными. Некоторые были похожи на кривые блеска сверхновых I

типа, только с более медленным и продолжительным падением блеска

до начала линейного "хвоста", у других сразу после максимума начинается

участок почти постоянного блеска - так называемое "плато",

которое может продолжаться до 100 суток. Затем блеск резко

падает и выходит на линейный "хвост".

Все ранние кривые блеска были получены на основании

фотографических наблюдений в так называемой фотографической системе

звездных величин, соответствующей чувствительности обычных фотопластинок

(интервал длин волн 3500-5000 A).

Уже использование в дополение к ней фотовизуальной системы

(5000-6000 A) позволило получить важные сведения об изменении

показателя цвета (или просто "цвета") сверхновых: оказалось,

что после максимума сверхновые обеих типов непрерывно "краснеют",

то есть основная часть излучения сдвигается в сторону более длинных

волн. Это покраснение прекращается на стадии линейного падения блеска

и может даже смениться "поголубением" сверхновых.

|

|

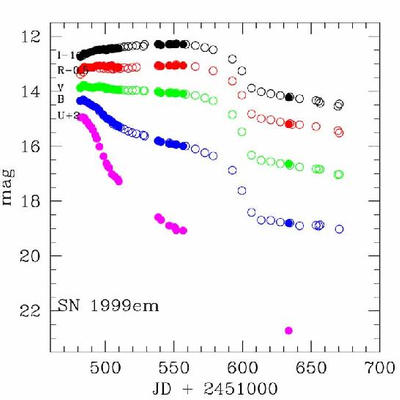

Кривые блеска сверхновой II-P SN 1999em в диапазонах

U, B, V, R и I. Продолжительность стадии "плато" - около

100 суток

|

|

|

Кривые блеска сверхновой 1998S, относящейся к подтипу "линейных"

сверхновых II типа.

|

Кроме этого, сверхновые I и II типов различались по типам галактик,

в которых они вспыхивали. Сверхновые типа II были обнаружены только

в спиральных галактиках, где в настоящее время продолжают образовываться

звезды и присутствуют как старые звезды малой массы, так и молодые,

массивные и "короткоживущие" (всего несколько миллионов лет) звезды.

Сверхновые I типа вспыхивают как в спиральных, так и в эллиптических галактиках,

где, как считается, интенсивное образование звезд не происходит

уже миллиарды лет.

В таком виде классификация сверхновых сохранялась до середины

80-х годов. Начало широкого применения в астрономии ПЗС-приемников

позволило существенно увеличить количество и качество наблюдательного

материала. Современная аппаратура позволяла получать спектрограммы

для слабых, недоступных прежде объектов; с гораздо большей точностью

можно было определять интенсивности и ширины линий, регистрировать

более слабые линии в спектрах. ПЗС-приемники, инфракрасные

детекторы и приборы, установленные на космических аппаратах, позволили

наблюдать сверхновые во всем диапазоне оптического излучения

от ультрафиолетового до далекого инфракрасного диапазона;

проводились также гамма-, рентгеновские и радио-наблюдения

сверхновых.

В результате казавшаяся установившейся двоичная классификация

сверхновых стала быстро изменяться и усло |