Цай ЮньФэй

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

|

содержание |

3.1. Результаты дешифрирования

В результате визуального дешифрирования была получена первичная карта линеаментов в масштабе 1:500000 на которой показано 11334 линейных, кольцевых и дуговых элемента. Выявленные линеаменты весьма разнообразны и по направлению, и по длине. На рисунке (рис. 1) показаны все отдешифрированные линеаменты.

Для более подробного изучения свойств космических снимков, было выполнено дешифрирование на основе масштаба 1:200 000 и построена вторая карта линеаментов. Количество выявленных элементов на этой карте составило 27325. В связи с тем, что комплексный структурно-геологический материал в масштабе 1:200 000 на территории исследования был не полный, основная работа по интерпретации была сосредоточена на масштабе 1:500 000.

Линеаментный анализ является одним из наиболее эффективных методов изучения глубинного строения территорий. Основная его задача в данном случае - определение зон разрывов и блоков, характеризующихся различной пространственной организацией поля линеаментов. С этой целью вычисляются и анализируются характеристики суммарного поля линеаментов: плотность, энтропия, анизотропия, а также характеристики систем линеаментов определенных направлений или длин. Участкам с различными характеристиками поля линеаментов на глубине могут соответствовать зоны выклинивания пород, области с различной степенью трещиноватости и другие неоднородности осадочного чехла.

С помощью метода построения роз-диаграмм линеаментов на изучаемой территории было установлено, что в северной части территории ориентировки линеаментов разнообразнее, чем в южной, помимо этого, в северной области в целом устанавливается большее количество линеаментов.

Анализ результатов дешифрирования показывает, что линеаменты формируют пучки и зоны различных направлений, значительной протяженности и мощности. Для проверки гипотезы о том, что данные зоны являются отражением глубинной разрывной тектоники было проведено их сопоставления с картами доказанных разломов, изогипс кровли пермских отложений, картой поверхности фундамента, картой неотектонических движений и схемой расположения месторождений нефти и газа. Показана высокая степень корреляции данных параметров, особенно с изогипсами кровли пермских отложений, где сгущение линеаментов приурочено к областям флексурных перегибов. Однако для некоторых участков такая корреляция отсутствует.

3.2. Статистический анализ дешифрирования

Для того чтобы подробно изучить закономерности распределения линеаментов и их плотность в Тимано-Печорском бассейне, был использован специальный модуль для геоинформационной системы Arcview. На основе результатов выполненного статистического анализа сделаны следующие выводы:

1. На территории северо-восточной части Тимано-Печорской плиты плотность линеаментов выше, чем в юго-западной части. Это объясняется тем, что геодинамическая активность юго-западной части заметно ниже. Установленная закономерность показывает, насколько плотность линеаментов отражает интенсивность геодинамики на данной территории.

Кроме того, в западной части отмечается максимальная плотность линеаментов вытянутых в северо-западном направлении, в центральной части преобладают линеаменты субмеридионального простирания, а в восточной части доминируют линеаменты вытянутые в северо-восточном направление. Таким образом, рассматриваемую область можно отчетливо подразделить на три основные части, соответствующих крупнейшим тектоническим структурам: Мезенской синеклизе, Тиманскому кряжу и Печорской синеклизе.

2. Проведение сопоставления карты плотностей линеаментов с крупнейшими доказанными разрывными нарушениями обнаруживает, что районы с аномально высокой плотностью линеаментов совпадают с местами пересечений разломов. Можно выделить четыре основные системы разломов по простиранию: северо-западную, северо-восточную, субширотную и субмеридиональную. Данные системы при пересечении образуют ячейки различной формы. Отметим, что в Тимано-Печорском бассейне большинство разломов имеют северо-западное простирание, в то время как простирание зон повышенных значений плотности линеаментов - северо-восточное. Такое сочетание пространственного расположения линейных структур чаще всего формируется при комбинации сдвиговых и сжимающих нагрузок, т.е. в условиях транспрессии.

3.3. Сопоставление результатов статистического анализа с распределением месторождений нефти и газа в Тимано-Печорском бассейне

С целью изучения влияния плотности линеаментов на распределение месторождений нефти и газа было проведено сопоставление рисунков плотности линеаментов различных направлений с картами месторождений нефти и газа. В результате проведенного анализа были установлены следующие закономерности:

1. Для карты плотности линеаментов всех ориентировок установлено, что ни одно месторождение не расположено на участках высокой плотности линеаментов. На севере изучаемой территории нефтегазоносные месторождения в основном находятся рядом с такими участками, в которых наблюдается очень высокая плотность линеаментов, а на юге - подавляющее большинство месторождений нефти и газа примыкают к местам более низких значений плотности. Можно предположить, что высокая плотность линеаментов отражает тектоническую активность разрывных нарушений, а слишком активные разрывы, по-видимому, разрушают <ловушки> нефти и газа.

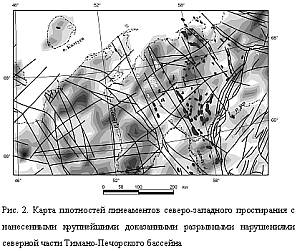

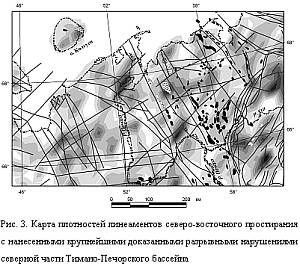

2. На рисунке 2 показаны плотности линеаментов северо-западного простирания. Хорошо видно, что месторождения УВ приурочены к зонам повышенных значений плотности. На карте распределения плотностей линеаментов северо-восточного простирания (рис.3), ситуация обратная - большинство месторождений находятся на участках с пониженными значениями плотности линеаментов. Такая же ситуация сохраняется и для плотности линеаментов субмеридионального простирания. Месторождения приурочены к зонам пониженных значений плотности. Анализ распределения плотностей линеаментов субширотного направления показал, что данном случае ситуация противоположная - большинство месторождений находятся на участках с повышенными значениями плотности линеаментов.

При объединении линеаментов четырех выделенных выше направлений в две большие группы - линеаменты субширотных и северо-западных простираний, а также субмеридиональных и северо-восточных простираний, отчетливо обнаруживаются следующие закономерности:

Для субширотных и северо-западных линеаментов, месторождения нефти и газа приурочены к областям повышенных значений плотности линеаментов.

Для субмеридиональных и северо-восточных линеаментов месторождения расположены на участках минимальных значений плотности линеаментов.

Для того чтобы детально подтвердить выявленные закономерности линеаменты, подразделенные, как уже отмечалось, на четыре группы: северо-западную, северо-восточную, субширотную и субмеридиональную, были сопоставлены с геолого-структурными особенностями Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения. Данное месторождение расположено в Печоро-Колвинской НГО, Лайско-Лодминскому НГР и представляет собой антиклинальную складку северо-западного простирания, осложняющую северную часть Лайско-Лодминского вала. По кровле нижнепермских отложений структура имеет размеры 36х14 км при амплитуде в 200 метров. На данной площади устанавливается низкая плотность линеаментов, имеющих субширотное и северо-западное простирание и высокая плотность линеаментов северо-восточного направления. По мнению автора, <ловушка> данного месторождения была сформирована в результате северо-восточного сжатия, которое привело к возникновению серии северо-восточных мелких разрывов.

Для северной части Хорейверской впадины (Садягинская ступень и Колвависовская ступень) выявлена четкая корреляция между месторождениями нефти и газа и аномально высокой плотностью линеаментов субширотных и северо-западных направлений.

Сопоставление вероятности встречи месторождений УВ разных типов с плотностью линеаментов показало, что плотности линеаментов разных направлений связаны с разными типами месторождений нефти и газа. Установлено, что для газовых и газоконденсатных месторождений наличие северо-восточных и меридиональных линеаментов является положительным фактором, а широтных и северо-западных - отрицательным. Для нефтяных месторождений ситуация обратная: по мере уменьшения плотности северо-восточных и меридиональных линеаментов, вероятность встречи месторождения уменьшается. А повышение плотности субширотных и северо-западных линеаментов оказывает активно положительное влияние.

|