|

Современные представления о патогенезе онихомикоза

А. Ю. Сергеев

Институт аллергологии и клинической иммунологии, Москва.

Обзор, посвященный этиологии и патогенезу онихомикозов. Рассмотрены вопросы патогенетической классификации и типов заболевания, биофизики грибковой инвазии, факторов агрессии возбудителей, реакции макроорганизма при онихомикозе. Предлагается новая концепция патогенеза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онихомикоз, патогенез.

Введение

В последние годы появилось немало работ, посвященных проблеме онихомикозов. Проведены масштабные отечественные и зарубежные исследования этиологии, эпидемиологии, клинических особенностей онихомикозов и эффективности противогрибковой терапии. К концу ХХ века дерматологи получили довольно ясное представление о распространенности заболевания, предрасполагающих к нему факторах, видовом составе возбудителей. Создана универсальная клиническая классификация, появились высокоэффективные системные и местные антимикотики, предложены критерии для клинической оценки онихомикозов

и избирательного подхода к их терапии [1].

Однако в современных монографиях и клинических руководствах, целиком посвященных проблеме онихомикозов или касающихся ее, как правило, патогенезу заболевания уделяется мало места, а иногда этот вопрос вообще не рассматривается. Вместе с тем, общепринятая клиническая классификация онихомикозов [46] является патогенетически обоснованной, поскольку учитывает способы и пути распространения гриба в ногте. Без понимания патогенеза онихомикоза невозможна клинически значимая интерпретация лабораторных данных. Знание патогенеза требуется для выбора подхода к терапии, так как патогенезом обус

ловливается локализация возбудителя в ногте и вероятный прогноз заболевания.

Отсутствие какого-либо общего представления, цельной картины патогенеза онихомикоза не может не сказываться на выборе подхода к лечению и оценке его эффективности. За прошедшие несколько лет дерматологам приходилось неоднократно сталкиваться с необоснованными терапевтическими рекомендациями, сводящимися к назначению унифицированных схем лечения при клинически и патогенетически различных типах онихомикоза. Противоречивые и неубедительные результаты были получены также при анализе эффективности этих схем.

Тем не менее, в настоящее время накоплено достаточно данных о факторах агрессии грибов-возбудителей онихомикоза, о поведении грибов в кератинизированных тканях и о течении онихомикоза. Обобщения этих данных, по нашему мнению, было бы достаточно для создания общей концепции патогенеза. Настоящая работа является попыткой такого обобщения.

Патогенез онихомикоза определяется комплексом событий, протекающих в ногте и заключающихся в разрушении одной или нескольких составляющих его частей массой грибковых клеток, продвигающихся в определенном направлении. Характер этих событий определяется, с одной стороны, особенностями анато

мического строения органа ногтя и составляющих его тканей, а с другой - особенностями гриба-возбудите

ля. Чтобы получить более ясное представление о патогенезе, мы рассмотрим его последовательно на органном, тканевом и клеточном уровнях.

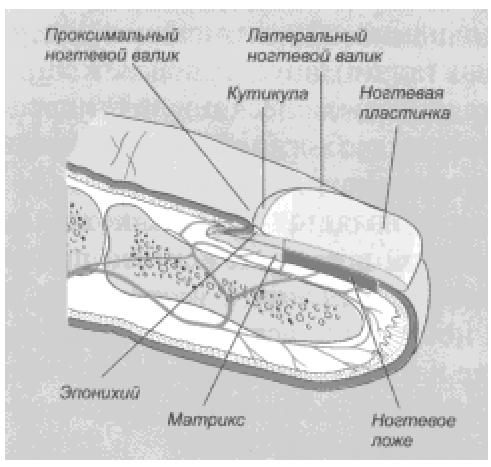

Строение ногтя - ключ к пониманию патогенеза

(рис.1).

Ноготь состоит из трех главных частей: пластинки, ложа и матрикса.

|

РИС.1. Анатомическое строение ногтя. |

Ногтевая пластинка является уже сформированной, построенной из ороговевших клеток и потому наиболее прочной структурой ногтя. Матрикс состоит из быстро размножающихся клеток-кератиноцитов, из которых строится вещество и пластинки, и ложа ногтя.

За счет их постоянного образования в матриксе происходит рост ногтя от проксимального конца к дистальному.

Строение ногтя обусловливает все возможные сценарии событий при онихомикозе. Ниша, которую гри

бы находят и занимают в ногте, должна представлять собой подходящую среду обитания - такое место, где грибы не подвергались бы агрессивным воздействиям защитных систем макроорганизма и в то же время имели доступный источник питательных веществ. Учитывая эти соображения, становится ясно, почему

ни матрикс, ни ложе, ни, за редкими исключениями, пластинка ногтя в чистом виде не являются подходящей средой обитания для грибов.

Ногтевая пластинка, не досягаемая для клеток и гуморальных факторов защитных систем организма, несмотря на свою относительную безопасность является, особенно в дорсальной части, наиболее прочной тканью, содержащей трудно перерабатываемый кератин и

наименьшее количество питательных веществ [15]. Расти только в ее слоях могут немногие грибы, вызывающие поверхностную форму онихомикоза и отличающиеся выраженными способностями к деструкции кератина (см. ниже).

Более податливые и богатые питательными веществами ложе и матрикс в то же время являются и наиболее защищенными тканями за счет окружающей их сети кровеносных сосудов (рис. 1). Защитные специфические и неспецифические факторы, содержащиеся

в крови, сдерживают рост грибов и препятствуют их распространению за пределы этих органов.

Единственной локализацией, в наиболее полной мере удовлетворяющей требованиям к среде обитания грибов, является область сочленения ногтевой пластинки и ложа. Здесь сходятся более мягкий вентральный слой ногтевой пластинки и верхние слои ногтево

го ложа, удаленные от сосудистой сети. Более того, сочленение ложа и пластинки происходит за счет их продольных тяжей, представленных совпадающими бороздками и гребешками (рис. 2).

|

РИС.2.Продольные гребешки ногтевого ложа. Электронная микрофотография (по[15]) |

Пространства между ними - потенциальное место размещения грибковой колонии. Исключительно выгодным положением области под ногтевой пластинкой объясняется то, что в большинстве случаев онихомикоза наблюдается его подногтевая форма. При подногтевой форме локализацией поражения являются: всегда ногтевое ложе, как правило - ногтевая пластинка и редко - матрикс.

Область между ногтевой пластинкой и ложем является наиболее доступной локализацией для грибов также и потому, что ее достижение возможно с наименьшими усилиями и в самые короткие сроки. Существуют два основных пути ее достижения, соответственно которым выделяют две клинических формы онихомикоза - дистально-латеральную подногтевую и проксимальную подногтевую.

Эти пути определяются структурами, окружающи-

ми ноготь и препятствующими проникновению микробов в подногтевую область. У дистального конца ногтевая пластинка срастается с гипонихием, продолжением ногтевого ложа, с боков она прикрыта латеральными ногтевыми валиками, а проксимальная часть пластинки, прикрывающая матрикс в области полулуния, полоской кожицы ногтя (кутикулы) соединяется с проксимальным ногтевым валиком.

Дистальная форма подногтевого онихомикоза развивается, когда грибы проникают из области гипонихия, латеральная - при их внедрении под пластинку

из -под боковых валиков ногтя (рис. 3), проксимальная

- при их внедрении из области проксимального валика

(рис. 4).

Внедрению грибов в подногтевую область предшествует повреждение или разрушение ограничивающих ее структур. Поэтому наиболее частым фактором, предрасполагающим к развитию онихомикоза, является травма ногтя и окружающих его образований. Под травмой подразумевается и травматический онихолизис с повреждением области гипонихия (дистальная форма), и разрушение кожицы ногтя, и повреждения боковых валиков (заусеницы). Чаще всего

к онихомикозу ведет не одномоментное сильное повреждение, а многочисленные последовательные микротравмы, например при ношении тесной обуви, деформации стопы (hallux valgus), синдроме диабетической стопы. Окклюзия и мацерация окружающей ноготь кожи также приводят к воспалению и повреждению барьеров гипонихия, кожицы ногтя и боковых валиков.

Начало инвазии

На тканевом уровне патогенез начавшегося онихомикоза можно представить как инвазию: продвижение массы клеток гриба в кератинизированной ткани одной из структур ногтя. Продвижение идет

за счет роста грибковой колонии с преодолением сопротивления ткани ногтя и ее разрушением. Колонию гриба в ногте, занимающую щели и полости между пластинкой и ложем, иногда именуют мицетомой, по аналогии со скоплениями плесневых грибов в полостях придаточных пазух носа или кавернах легких.

На модели дерматофитного онихомикоза было отмечено существование нескольких последовательных этапов в ранней стадии инфекции - прикрепления конидий гриба к вентральной поверхности ногтевой пластинки, прорастания конидий (6 ч), образования мицелия (48 ч) и роста колонии и затем (72 ч) начала инвазии [34]. В отношении клинических случаев онихомикоза эта модель применима не всегда, поскольку под ногтевую пластинку попадают, как правило, не отдельные артроконидии, а уже мицелиальные колонии определенных размеров, обычно переходящие с инфицированной кожи. Тем не менее, ключевым событием по проникновении гриба в подногтевую область следует считать последовательную смену фаз роста колонии и начала инвазии (рис. 5).

В процессе роста грибковой колонии в кератинизированных структурах выделяют две фазы - логарифмическую и стационарную. На примере T. rubrum было показано, что во время логарифмической фазы роста, при небольшом размере колонии и наличии питательных веществ в окружающей среде (что в целом соответствует стадии инфекции, следующей за

проникновением гриба в ноготь) синтезируются в основном ферменты общего действия, не обладающие специфическим сродством к кератину. При увеличении размера колонии и ее переходе к фазе стационарного роста синтез этих ферментов репрессируется и в действие вступают кератиназы [6]. Таким образом, кератинолитическая активность предстает не как (или, по крайней мере, не только как) необходимое условие для питания грибов в ногте. По-видимому, на определенных стадиях своего развития колонии гри

ба в ногте могут обходиться без разрушения керати

на. Поскольку синтез кератиназ наблюдался не во время наиболее интенсивного роста колонии, а толь

ко после достижения ей, с переходом к стационарной фазе, определенного размера, закономерным будет предположение о том, что активность кератиназ необходима грибам для продвижения колонии в кератинизированных структурах, расширения среды обитания в ногте.

Далее...

Посмотреть комментарии[1]

|