|

А.М. Запруднов, Л.А. Харитонова, Л.В. Богомаз Кафедра педиатрии с детскими инфекциями факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета, Москва

В начало...

(Продолжение)

Диспепсический синдром у детей с холелитиазом одинаково часто проявляется тошнотой, рвотой, отрыжкой, изжогой, горечью во рту. Эти симптомы не являются патогномоничными для желчнокаменной болезни у детей и носят рефлекторно-функциональный характер, отражая заболевания соседних с печенью и желчными путями органов пищеварения либо нарушения пассажа желчи. У некоторых детей рвота может быть многократной и даже многодневной, приводя к обезвоживанию и выраженным нарушениям водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния.

Аппетит снижается редко, но возможно избирательное отношение к пищевым продуктам. Дети избегают жареное, жирное, соленое, яйца, крепкие отвары.

Температура тела обычно не изменяется. Для детей не характерно наличие лихорадки и субфебриллитета, возможно, вследствие отсутствия активного воспалительного процесса.

Желтушное окрашивание кожных покровов и видимых слизистых не свойственно детям с желчнокаменной болезнью. Появление желтухи свидетельствует о явлениях холестаза либо о механической желтухе, обусловленной обтурацией конкрементом общего желчного протока. Одновременно появляются ахоличный кал и темная (цвета пива) моча.

Пальпация живота дает возможность уточнить локализацию и характер болей. Однако в отличие от взрослых диагностическая ценность так называемых "точечных" симптомов (Харитонова, Йонаша, Ляховицкого, Риделя и др.) в детском возрасте практически невелика и ими можно пренебречь. В периоде обострения заболевания боли у детей дошкольного и младшего школьного возраста при пальпации носят разлитой или "генерализованный" характер. Максимальная пальпаторная болезненность одновременно может быть у ребенка в правом подреберье, в эпигастральной и пилородуоденальной областях, по ходу толстой кишки. На это обстоятельство указывал Н.Д. Стражеско, подчеркивающий распространение возбуждения из основного очага в новое место по связующим нервам или внутри цереброспинальной чувствительной нервной системы и получившего название реперкуссивного (отраженного) явления. У детей препубертатного и пубертатного возраста некоторые из симптомов могут быть положительными: Грекова-Ортнера (болезненность при поколачивании ребром кисти по правой реберной дуге), Кера (болезненность при глубокой пальпации в области желчного пузыря), Мюсси (болезненность при надавливании на диафрагмальный нерв между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы справа). Эти симптомы, как правило, свидетельствуют о наличии острого холецистита.

Гепатомегалия не свойственна желчнокаменной болезни в детском возрасте. Умеренное выступание печени по правой средней - ключичной линии возможно у детей с нарушением оттока желчи.

Лабораторные методы

Надежных биохимических и других лабораторных маркеров холелитиаза в настоящее время нет. Крайне редко, при наличии воспаления в желчном пузыре или желчных протоках отмечаются изменения в формуле крови; лейкоцитоз со сдвигом нейтрофилов влево, увеличение СОЭ. Из биохимических показателей мало информативными являются осадочные пробы (тимоловая), дифениламиновая реакция, исследование белкового спектра крови, а также белков "острой фазы воспаления": С-реактивного белка, преальбумина,  -кислого гликопротеина, церулоплазмина и др. -кислого гликопротеина, церулоплазмина и др.

В случае нарушения пассажа желчи рекомендуется определение индикаторов холестатического синдрома или экскреторных энзимов, выделяющихся через желчные пути: щелочной фосфатазы (особенно печеночная форма изоэнзима), 5-нуклеотидазы,  -глутамилтранспептидазы, лейцинаминопептидазы. Наиболее показательным среди этих исследований при холелитиазе у детей является щелочная фосфатаза и -глутамилтранспептидазы, лейцинаминопептидазы. Наиболее показательным среди этих исследований при холелитиазе у детей является щелочная фосфатаза и  -глутамилтранспептидаза. -глутамилтранспептидаза.

Цитолитические энзимы, такие, как аспартат  -минотрансфераза, аланинаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа и др. изменяются лишь при сопутствующем гепатите. -минотрансфераза, аланинаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа и др. изменяются лишь при сопутствующем гепатите.

Обоснованным является исследование показателей липидного обмена. В крови детей с желчнокаменной болезнью, по нашим данным, наиболее достоверным является увеличение уровня общих липидов, триглицеридов и фосфолипидов. Показатели холестерина находятся на верхней границе возрастных нормативов либо в редких случаях превышают ее.

Инструментальные методы

Для обнаружения конкрементов в желчном пузыре и желчных протоках используют различные инструментальные методы исследования, среди которых в настоящее время ультрасонография или эхография имеет приоритет.

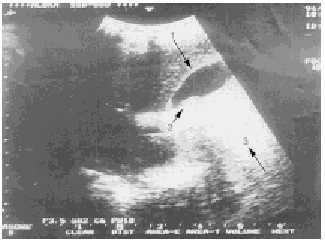

Эхография. Ультразвуковое сканирование в реальном масштабе времени является высокоинформативным способом диагностики желчнокаменной болезни. Результативность ультразвуковой диагностики в распознавании камней в желчном пузыре достигает 95-99% и зависит от ряда факторов: разрешающей способности аппаратуры, подготовленности специалиста, локализации конкрементов и др. Эхографически, камень, находящийся в просвете желчного пузыря, определяется в виде фокального затемнения с "дорожкой", т.е. акустической тенью (рис. 2). Размер и форма этого затемнения соответствуют размеру и форме камня с точностью до 0,1 мм. Практически все камни в желчном пузыре смещаются при перемене положения тела. Различают смещающиеся камни, которые совершают колебательные движения, но остаются фиксированными в пределах одной области желчного пузыря (дно, тело), и так называемые "флотирующие" (подвижные) камни, которые свободно перемещаются внутри желчного пузыря из одной области в другую (дно, шейка, протоки).

|

| Рис. 2. Эхография желчного пузыря. 1- желчный пузырь; 2 - камень; 3 - акустическая тень. |

Камни бывают единичными и множественными. Трудно обнаруживаются камни, находящиеся в шейке желчного пузыря, так называемые "вколоченные" конкременты. Другая сложность исследования возникает при наличии в желчном пузыре фокальных эхо-структур, не дающих акустической тени: полипы, кисты. Их трудно дифференцировать с камнем в случаях наличия явлений перихолецистита, когда камень маскируется из-за плотного прилегания его к утолщенной стенке желчного пузыря и дает слабую акустическую тень.

Особую трудность представляет выявление конкрементов в протоковой системе, поскольку их практически единственным ультразвуковым признаком является расширение общего желчного протока. Однако этот признак у детей нельзя считать патогномоничным, поскольку в детском возрасте достаточно часто встречаются аномалии развития желчных путей, такие, как киста холедоха. С другой стороны, нормальные эхографические размеры общего желчного протока не исключают наличие конкрементов в нем, поскольку у детей чаще встречаются мелкие подвижные камни, не приводящие к обтурации протока и его расширению и длительно остающиеся незамеченными.

Помимо камней в полости желчного пузыря нередко определяются гомогенные эхо-структуры, не дающие акустической тени. Этот тип ультразвуковой картины получил название в англоязычной литературе sladge (осадок), а во франкоязычной liquide echogene intravesiculare - leiv (эхогенная внутрипузырная жидкость). Этот желчный осадок, состоящий из кристаллов холестерина, желчных кислот, пигментных гранул, комочков слизи и т.п., расценивается многими исследователями как предстадия камнеобразования.

Особого внимания заслуживает ультразвуковая диагностика хронического холецистита, так как воспалительный процесс может иметь существенное значение в патогенезе холелитиаза. С другой стороны, у больных с желчнокаменной болезнью в клинической картине на первый план нередко выступают признаки воспаления желчного пузыря. Не случайно в литературе утвердился термин "калькулезный холецистит". Подобное сочетание, свойственное взрослым, встречается и у детей. Однако у них воспалительный процесс носит хронический, рецидивирующий вялотекущий характер, в отличие от острого холецистита у взрослых. Об этом свидетельствуют собственные результаты патогистологических исследований желчного пузыря, удаленного во время операции у детей с холелитиазом. Эхографическими признаками хронического холецистита являются: утолщение стенки желчного пузыря; уплотнение; деформация; негомогенность полости; инфильтрация стенки; уменьшение или увеличение стенки желчного пузыря. Все эти эхографические признаки могут встречаться у детей, но наиболее информативными, по нашему мнению, являются утолщение стенки желчного пузыря до 2,5 мм и более и его уплотнение. Нередкое сочетание утолщения и уплотнения стенки желчного пузыря определяется у детей при длительном (более 3 лет) течении заболевания.

Далее...

Написать комментарий

|